今回のテーマは「メモはノートにとる」。

改めて、この大切さについてお話しします。

まず、「4B3上+K」という“いいアイデアが浮かぶ場所”についてご紹介します。

「4B」とは、『スウェーデン式 アイデア・ブック』で紹介されている、良いアイデアが生まれる場所のことです。この本は正方形で、4Bに関するページは青色になっています。やはり、正方形とアイデアにはどこか関係があるのかもしれませんね。

「三上(さんじょう)」は、今から約千年前、中国北宋時代の思想家・欧陽脩(おうようしゅう)が挙げた、ひらめきが生まれる場所——「鞍上、枕上、厠上(あんじょう、ちんじょう、しじょう)」に由来します。

西洋は4B、東洋は三上。それぞれ“ひらめきが生まれる場所”を指します。そして、Amazon社を創業したジェフ・ベゾス氏やMicrosoft社のビル・ゲイツ氏が「キッチンで皿洗いをする習慣」を持っている、というエピソードを知り、「K=キッチン」を加え、「4B3+K」というフレームワークになりました。

具体的には、

バス(お風呂)

トイレ

ベッド(寝ているとき)

乗り物(馬の上、バスなど)

歩いているとき

ひとりでお酒を飲んでいるとき

さらに「K」はキッチン、皿洗いなどの単純作業中

こうした日常の“ふとした瞬間”に、アイデアは突然やってきます。

実際、アルキメデスはお風呂の中で浮力の原理を発見しました。

シンガーソングライターの宇多田ヒカルさんは、「歩いているときに曲が浮かんでくる」と語っています。

『超整理法』の野口悠紀雄教授も、「仕事を続けている限り、どこでもアイデアは生まれる。散歩中、寝る前や起きたとき、風呂の中でも」と述べています。

しかし、これらの場所はどれも「メモを取りにくい場所」でもあります。

せっかく思いついたことも、浮かんだアイデアも、すぐ消えてしまう。

「アイデアの逃げ足は非常に速い」のです。

だからこそ、“メモ”が大事。

メモの方法は人それぞれですが、付箋や広告の裏紙はなくなりやすい。

きちんと綴じられた「ノート」がベストです。ノートはなくなりにくいからです。

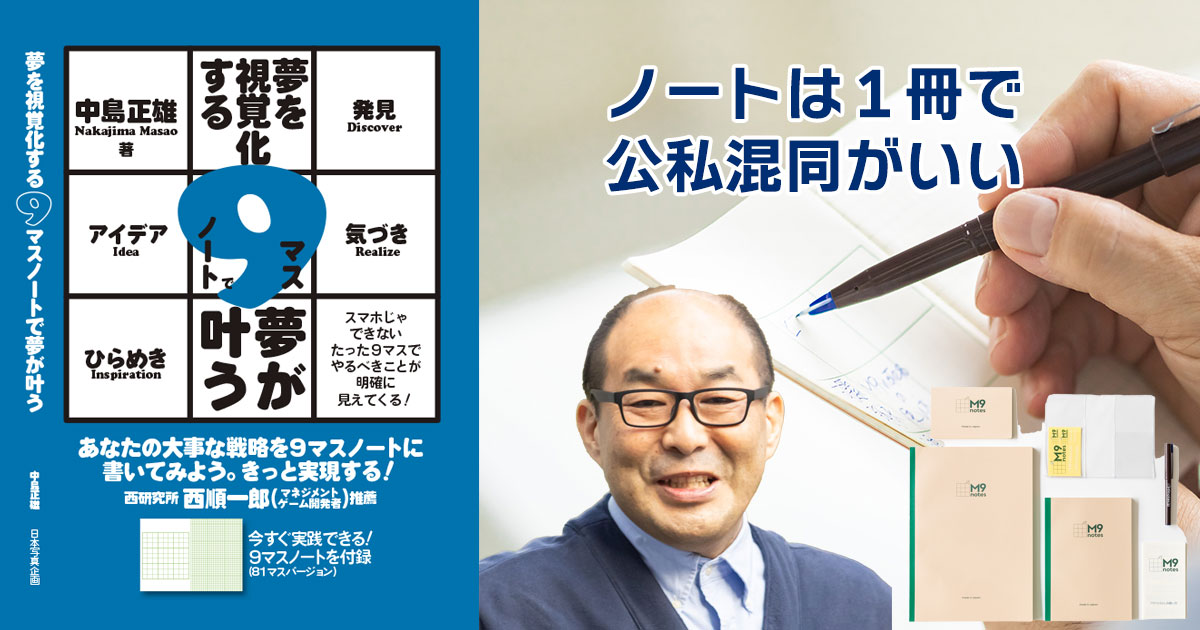

その中でも、9マスノート『M9notes』は特におすすめ。14cm×9cmのポケットサイズ、丈夫な綴じ、書きやすい紙質と罫線が特徴です。

さらに、青色のペンでメモを書くのが効果的です。

クリーム色の紙に青いインクが映え、アイデアがどんどん広がっていきます。

私自身も、家から駅まで歩いている途中にアイデアが浮かぶことが多いのですが、「駅に着いたらメモしよう」と思っても、いざ書こうとすると何を思いついたか忘れてしまうことがよくあります。

「覚えているだろう」は大きな間違い。

覚えているのは「何か良いアイデアを思いついた」という記憶だけで、アイデアは消えてしまっています。

だから、浮かんだアイデアはすぐにメモを取り、捕まえることが重要です。

「歩いているときこそ、創造的な活動をしているもの。だから歩く前に問題を詰め込んでおくことが大切です。

机の上では良いアイデアは浮かばない。体を動かせば、頭の働きが活発になります。歩くことは、脳がいきいき働く時間」と野口教授も述べています。

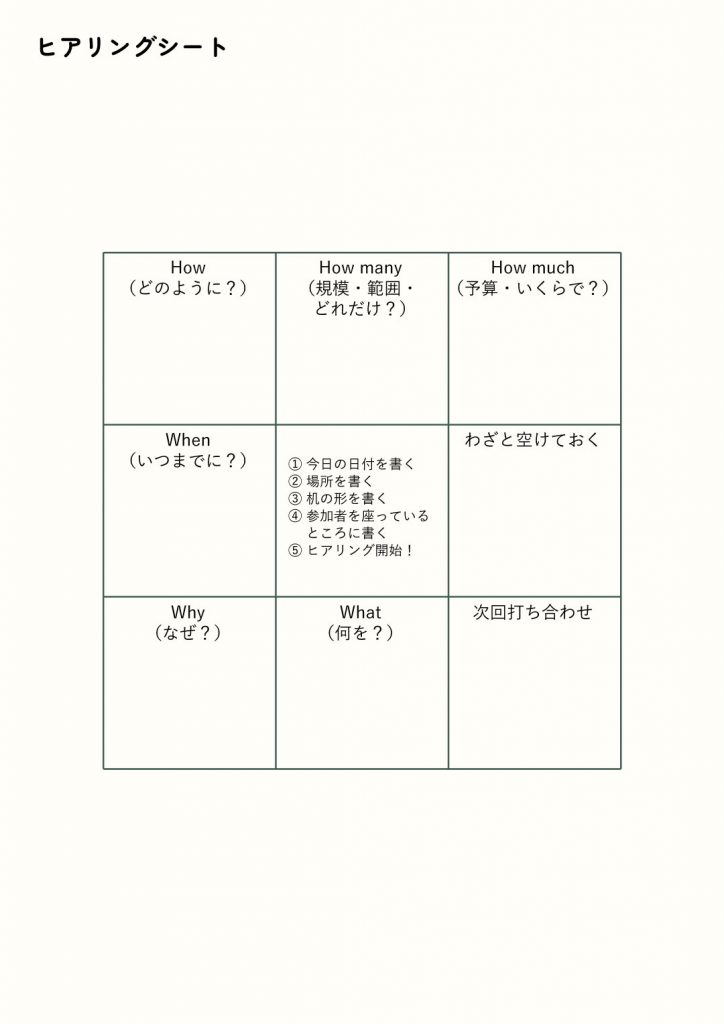

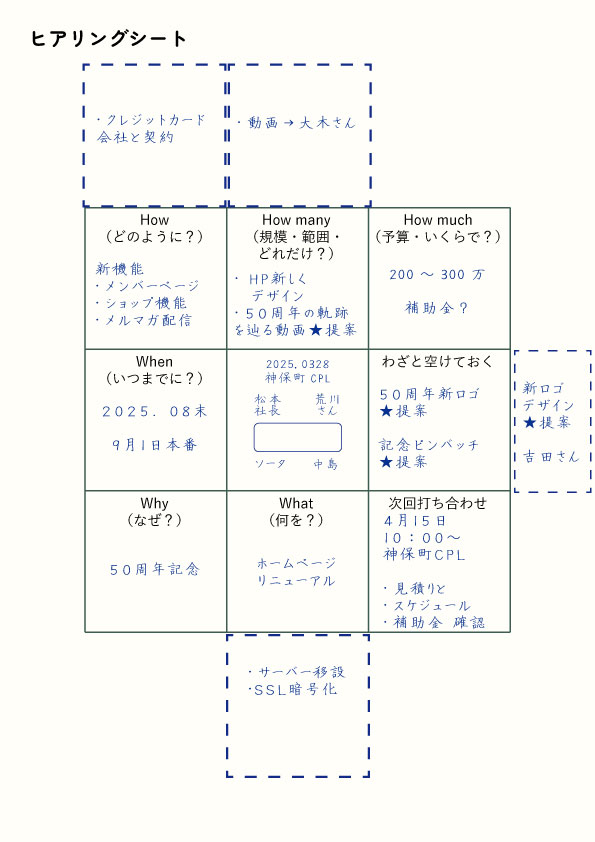

「アイデア」を9マスでまとめました。

真ん中のマスは「アイデア」です。

真ん中から「の」の字を書くように進めます。

「(頭の中に)何もないとき、突然(アイデアは)現れない」

「問題を考えているときに(アイデアは)現れる」

「問題を(頭の中に)詰め込んでおく」

「(アイデアは)とんでもないとき脈略もなく現れる」

「(アイデアは)メモを取りにくい場所(で現れる)」

「4B三上+K」

「浮かんだアイデアはすぐに消える」

「アイデアの逃げ足は非常に速い」

「人間を、思ったよりもいろんなことを考えているものだ。それが捉えられずに消えてしまっているだけである。作業にとりかかっているときは、どんどんアイデアが出る」

「メモする」

「付箋はダメ」「紙切れもダメ」「裏紙もダメ」

「ノート(メモ帳)はM9notesがベスト」

もしM9notesが手元になくても、普通のノートに正方形の9マスを書けば同じです。誰でも簡単にできます。騙されたと思って、ぜひ一度やってみてください。

きっと、人生がより豊かになります。

参考図書

「超」整理法: 情報検索と発想の新システム (中公新書 1159) 新書 – 1993/11/1

野口 悠紀雄 (著)

スウェーデン式 アイデア・ブック 単行本 – 2005/3/11

フレドリック・ヘレーン (著)